Shimla Agreement 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसने 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित किया गया था। इस लेख में हम Shimla Agreement 1972 के विभिन्न पहलुओं, इसके उद्देश्यों, प्रावधानों, प्रभावों और आलोचनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही, हम यह भी जानेंगे कि शिमला समझौता क्या है और इसका भारत-पाकिस्तान संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा।

शिमला समझौता क्या है? what is shimla agreement

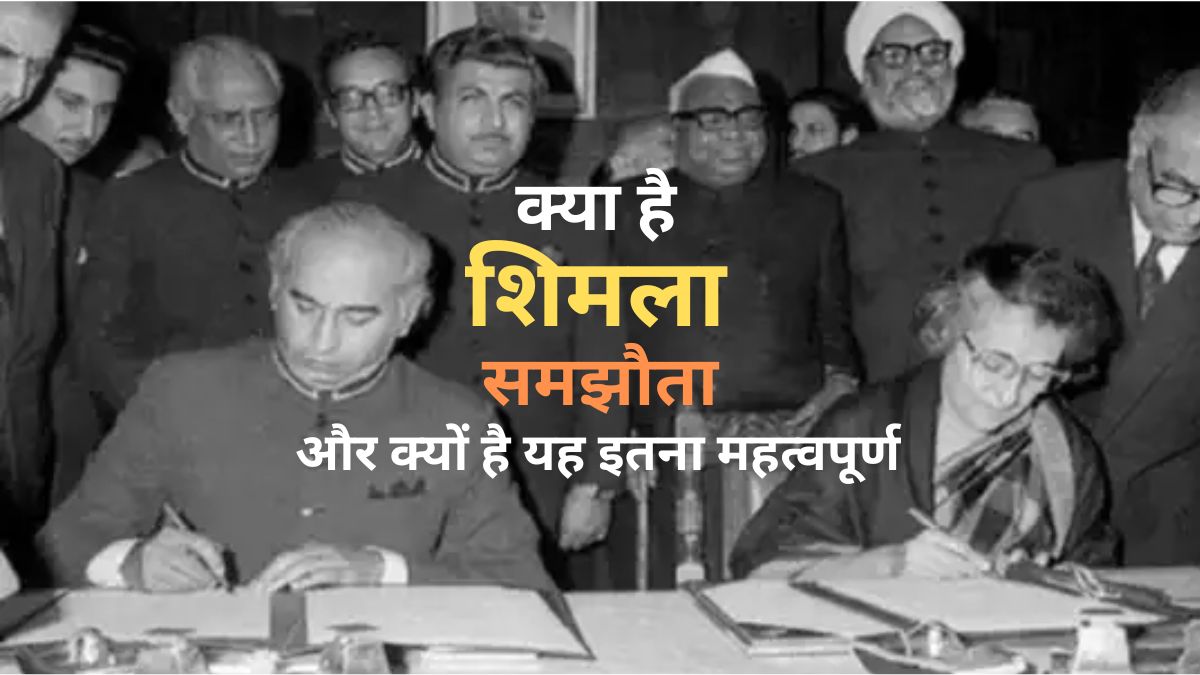

Shimla agreement भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद हस्ताक्षरित एक शांति संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव को कम करना, दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना और भविष्य के विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करना था। इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे।

Shimla Agreement 1972 की पृष्ठभूमि

1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, जिसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इस समझौते की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में हस्तक्षेप किया और मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को पराजित किया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप:

पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया।

पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र, बांग्लादेश, के रूप में उभरा।

भारत ने पाकिस्तान के लगभग 5,600 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।

इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। Shimla Agreement 1972 युद्ध के बाद की स्थिति को सामान्य करने और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने का एक प्रयास था।

Shimla agreement की आवश्यकता

युद्धबंदियों की वापसी: युद्ध के बाद भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था। इनकी रिहाई और प्रत्यावर्तन एक प्रमुख मुद्दा था।

क्षेत्रीय विवाद: युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इन क्षेत्रों की वापसी और सीमा निर्धारण आवश्यक था।

कश्मीर मुद्दा: कश्मीर दोनों देशों के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद था। इस समझौते ने इसे द्विपक्षीय रूप से हल करने का मार्ग प्रशस्त किया।

राजनयिक संबंधों की बहाली: युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक और व्यापारिक संबंध ठप हो गए थे। इनकी बहाली के लिए एक ढांचा जरूरी था।

शिमला समझौते का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

Shimla agreement केवल एक संधि नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए युग की शुरुआत थी। यह समझौता 28 जून से 1 जुलाई 1972 तक चली कई दौर की वार्ताओं का परिणाम था। इस दौरान दोनों पक्षों ने युद्ध के बाद उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की।

वार्ता की प्रक्रिया

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ शिमला आए थे। दूसरी ओर, भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वार्ता का नेतृत्व किया। वार्ता के दौरान कई बार ऐसा लगा कि समझौता संभव नहीं होगा, लेकिन 2 जुलाई 1972 को आखिरी क्षणों में दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वार्ता में शामिल प्रमुख मुद्दे

युद्धबंदियों की अदला-बदली: भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति जताई।

नियंत्रण रेखा (LoC): 17 दिसंबर 1971 की युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में स्थापित किया गया। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि इस रेखा को एकतरफा रूप से बदला नहीं जाएगा।

कश्मीर विवाद: दोनों देशों ने कश्मीर सहित सभी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने का वादा किया।

बांग्लादेश की मान्यता: Shimla Agreement 1972 ने पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को राजनयिक मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त किया।

व्यापार और संचार: दोनों देशों ने व्यापार, संचार और आवागमन की सुविधाओं को पुनः स्थापित करने पर सहमति जताई।

शिमला समझौते के प्रमुख प्रावधान

Shimla Agreement 1972 के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए आधार प्रदान करते थे। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं:

द्विपक्षीय वार्ता का सिद्धांत

Shimla Agreement 1972 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करेंगे। इसमें तीसरे पक्ष या अंतरराष्ट्रीय मंचों की मध्यस्थता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया। यह कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीयकरण से रोकने के लिए भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी।

नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना

17 दिसंबर 1971 की युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा (LoC) के रूप में मान्यता दी गई। दोनों देशों ने सहमति जताई कि वे इस रेखा का सम्मान करेंगे और इसे एकतरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, भले ही उनके बीच मतभेद या कानूनी व्याख्याएं हों।

युद्धबंदियों की रिहाई

भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने का वादा किया। इसके बदले, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता देने और युद्ध के दौरान कब्जाए गए क्षेत्रों की स्थिति को सामान्य करने पर सहमति जताई।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर अपने संबंधों को सामान्य करने का संकल्प लिया। इसमें एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना शामिल था।

व्यापार और संचार की बहाली

Shimla Agreement 1972 में दोनों देशों के बीच व्यापार, संचार और आवागमन की सुविधाओं को पुनः स्थापित करने की बात कही गई। इसका उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना था।

शिमला समझौते का प्रभाव

Shimla agreement ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला। हालांकि, इसके परिणामों को लेकर दोनों देशों में अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं।

भारत के लिए लाभ

कश्मीर का द्विपक्षीयकरण: Shimla Agreement 1972 ने कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों से हटाकर द्विपक्षीय वार्ता तक सीमित कर दिया। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी।

बांग्लादेश की मान्यता: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, जिससे भारत की क्षेत्रीय स्थिति मजबूत हुई।

युद्धबंदियों की रिहाई: भारत ने मानवीय आधार पर 93,000 युद्धबंदियों को रिहा कर अपनी नैतिक श्रेष्ठता प्रदर्शित की।

नियंत्रण रेखा: LoC की स्थापना ने कश्मीर में सीमा विवाद को स्पष्ट करने में मदद की।

पाकिस्तान के लिए परिणाम

क्षेत्रीय वापसी: पाकिस्तान को युद्ध के दौरान खोए हुए क्षेत्र वापस मिले, जो उसके लिए एक राहत थी।

कूटनीतिक लाभ: कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भुट्टो ने समझौते में पाकिस्तान के लिए अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त किया, क्योंकि भारत ने युद्धबंदियों और क्षेत्रों को बिना किसी बड़े समझौते के वापस कर दिया।

बांग्लादेश की स्वीकार्यता: पाकिस्तान को बांग्लादेश को मान्यता देनी पड़ी, जो उसके लिए एक कठिन निर्णय था।

दीर्घकालिक प्रभाव

Shimla Agreement 1972 के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर मिश्रित राय है। कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

शांति की स्थापना: Shimla Agreement 1972 ने तात्कालिक शांति स्थापित की, लेकिन यह स्थायी नहीं रही। 1989 में कश्मीर में उग्रवाद और 1999 के कारगिल युद्ध ने समझौते की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए।

पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन: पाकिस्तान ने कई बार Shimla Agreement 1972 का उल्लंघन किया, विशेष रूप से कश्मीर में घुसपैठ और सीजफायर उल्लंघन के माध्यम से।

परमाणु युग: 1998 में दोनों देशों के परमाणु परीक्षणों ने Shimla Agreement 1972 के रणनीतिक महत्व को कम कर दिया, क्योंकि परमाणु क्षमता ने दोनों देशों के बीच एक नई निवारक स्थिरता स्थापित की।

Shimla Agreement 1972 की आलोचनाएं

शिमला समझौता को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों में आलोचनाएं हुई हैं। भारत में इसे इंदिरा गांधी की कूटनीतिक गलती के रूप में देखा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसे एक आवश्यक समझौता माना जाता है।

भारत में आलोचनाएं

क्षेत्रीय समर्पण: कई आलोचकों का मानना है कि भारत ने युद्ध में जीते गए 5,600 वर्ग मील क्षेत्र को बिना किसी ठोस लाभ के वापस कर दिया।

कश्मीर पर अस्पष्टता: समझौते में कश्मीर मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, जिसके कारण यह विवाद आज भी बना हुआ है।

पाकिस्तान की विश्वसनीयता: कुछ विश्लेषकों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाद में पाकिस्तान ने समझौते का बार-बार उल्लंघन किया।

पाकिस्तान में दृष्टिकोण

कूटनीतिक जीत: पाकिस्तान में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भुट्टो ने इंदिरा गांधी से बेहतर सौदा हासिल किया। युद्धबंदियों और क्षेत्रों की वापसी को पाकिस्तान की जीत के रूप में देखा गया।

बाध्यकारी प्रकृति: कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि समझौता पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने से रोकता है, जो उनके लिए एक सीमा है।

शिमला समझौते की प्रासंगिकता आज

Shimla Agreement 1972 की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, हालांकि इसके कुछ प्रावधान समय के साथ कम प्रभावी हो गए हैं।

कश्मीर विवाद और LoC

समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कश्मीर में नियंत्रण रेखा की स्थापना और विवादों को द्विपक्षीय रूप से हल करने का सिद्धांत है। भारत ने बार-बार इस समझौते का हवाला देकर कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार किया है। उदाहरण के लिए, 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की, तो भारत ने Shimla agreement का उल्लेख कर इसे खारिज कर दिया।

पाकिस्तान का रुख

पाकिस्तान ने समय-समय पर समझौते का उल्लंघन किया है, विशेष रूप से कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन के माध्यम से। 1999 का कारगिल युद्ध और 2008 का मुंबई हमला जैसे उदाहरण समझौते की भावना के खिलाफ माने जाते हैं।

आधुनिक संदर्भ में चुनौतियां

परमाणु युग: दोनों देशों की परमाणु क्षमता ने समझौते के रणनीतिक महत्व को बदल दिया है।

सीमा पर तनाव: LoC पर बार-बार होने वाले सीजफायर उल्लंघन समझौते की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं।

सिंधु जल संधि: हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव बढ़ा है। 2025 में भारत के इस संधि पर कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता को निलंबित करने की बात कही, जिसने इसकी प्रासंगिकता पर नया सवाल उठाया।

शिमला समझौते से जुड़े रोचक तथ्य

Shimla Samjhota 1972 से जुड़े कुछ रोचक तथ्य निम्नलिखित हैं:

बेनजीर भुट्टो की उपस्थिति: जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी 19 वर्षीय बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ शिमला आए थे। उस समय बेनजीर की सुंदरता और व्यक्तित्व ने भारतीय मीडिया में काफी चर्चा बटोरी थी।

आखिरी क्षणों में समझौता: वार्ता कई बार असफल होने की कगार पर थी, लेकिन 2 जुलाई को दोपहर के भोजन के समय अचानक समझौता हो गया।

पेन की कमी: एक रोचक किस्सा यह है कि समझौते पर हस्ताक्षर के समय इंदिरा गांधी और भुट्टो के पास पेन नहीं था। एक पत्रकार के पेन का उपयोग कर हस्ताक्षर किए गए।

तारीख का भ्रम: समझौता 2 जुलाई की रात 12:40 बजे हस्ताक्षरित हुआ, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों में तारीख 3 जुलाई दर्ज की गई।

Shimla Samjhota 1972 और भविष्य

Shimla agreement ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग का एक ढांचा प्रदान किया, लेकिन इसकी सफलता दोनों देशों की प्रतिबद्धता पर निर्भर थी। आज, जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, इस समझौते की भावना को पुनर्जनन की आवश्यकता है।

शांति के लिए कदम

विश्वास निर्माण: दोनों देशों को विश्वास निर्माण के उपायों, जैसे कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यापार, पर ध्यान देना चाहिए।

LoC पर शांति: नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का पालन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है।

द्विपक्षीय वार्ता: कश्मीर और अन्य मुद्दों पर नियमित वार्ता ही दीर्घकालिक समाधान की कुंजी है।

चुनौतियां

आतंकवाद: पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए एक प्रमुख चिंता है।

सिंधु जल संधि: इस संधि को लेकर बढ़ता तनाव समझौते की भावना को कमजोर कर सकता है।

परमाणु खतरा: परमाणु हथियारों की मौजूदगी दोनों देशों के बीच किसी भी टकराव को और खतरनाक बना सकती है।

Facts About Indus Water Treaty आखिर क्या कारण है सिंधु जल संधि के निलंबन का

निष्कर्ष

Shimla Agreement 1972 भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का एक ढांचा प्रदान किया, लेकिन इसकी सफलता दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता पर निर्भर थी। हालांकि समझौते ने तात्कालिक शांति स्थापित की, लेकिन कश्मीर विवाद, आतंकवाद और सीमा पर तनाव ने इसकी प्रभावशीलता को चुनौती दी। आज, जब दोनों देश नए तनावों का सामना कर रहे हैं, Shimla Samjhota 1972 की भावना को पुनर्जनन की आवश्यकता है। यह समझौता हमें यह सिखाता है कि शांति केवल कागज पर हस्ताक्षर से नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग से ही संभव है।

हमें आशा है आपको यह Shimla Agreement 1972 का इतिहास, महत्व और प्रभाव के बारे में आर्टिकल जानकारीपूर्ण लगा होगा | अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें Contact कर सकते है | आप हमें Instagram पर भी contact कर सकते है|

FAQ

Q1: शिमला समझौता क्या है?

Ans: शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित एक शांति संधि है, जिसका उद्देश्य 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करना था।

Q2: Shimla Agreement 1972 कब और कहां हुआ?

Ans: शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित हुआ। इसे Shimla Agreement 1972 के रूप में जाना जाता है।

Q3: शिमला समझौते पर किन्होंने हस्ताक्षर किए?

Ans: इस समझौते पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए।

Q4: शिमला समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे?

Ans: शिमला समझौता में द्विपक्षीय वार्ता, नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना, युद्धबंदियों की रिहाई, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और व्यापार की बहाली जैसे प्रावधान शामिल थे।

Q5: क्या शिमला समझौता आज भी प्रासंगिक है?

Ans: हां, Shimla Agreement 1972 कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय रखने और LoC को मान्यता देने के लिए प्रासंगिक है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार-बार उल्लंघन ने इसकी प्रभावशीलता को कम किया है।

Q6: Shimla Agreement 1972 में कश्मीर का क्या महत्व है?

Ans: Shimla Agreement 1972 ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) स्थापित की और इस मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने का मार्ग प्रशस्त किया।